先日、初めて中央線のグリーン車を利用しました。グリーン車といえば、普通列車の中でもちょっと特別な空間。指定席や特急とは違い、自由に乗れるものの、座るためには事前に「グリーン券」を購入する必要があります。新宿から立川までの短い区間ですが、その仕組みを体験してみました。

座席に腰を下ろす前、座席の天井にグリーン券を購入したスマホをタッチするのですが、その時にちょっとした違和感が…。

座席の頭上にある小さなランプです。各座席ごとに「赤」と「緑」が点灯しており、利用状況を示すサインになっていました。

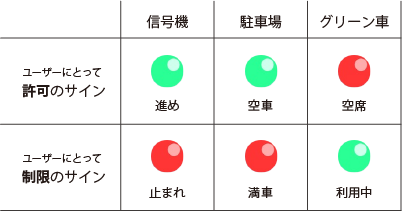

空いている席は「赤」、利用中の席は「緑」。

……これ、逆の方がわかりやすくないですか?

信号機の感覚なら「緑=進め(座れる)」「赤=止まれ(使用中)」の方が自然。コインパーキングでも「緑=空車」「赤=満車」ですよね。せっかく優雅なグリーン車に乗ったのに、どうしてランプの色が逆なんだろう?と私はしばらくそのことが気になってしまいました…。

調べてみると、この色分けには理由がありました。座席が購入済みで安全に確保されているときは「緑」、まだ購入されていない状態は「赤」で「要注意」という運営側のロジックなのだそうです。なるほど合理的ではあるのですが、利用者から見るとやっぱり直感と食い違ってしまうんです。

この小さなランプの色使いは、UI(ユーザーインターフェース)の「運営側の論理」と「ユーザーの直感」とのズレを象徴しているように感じました。ほんの小さな違いなのに、初めて体験する人には強く印象に残ります。もし「空席=緑」「使用中=赤」だったら、もっと直感的で迷わなくて済むのに……と思わずにはいられません。

次にグリーン車に乗るときは、このランプを見て「きっと裏ではいろんな議論があったんだろうな」と想像してみようと思います。

タグ: usability, ito